目の疲れで悩む人必見!

疲れ目(眼疲労)と眼精疲労の違いは?

「疲れ目(眼疲労)」と「眼精疲労」は同じものだと思われがちですが、実は違います。

疲れ目

疲れ目とは一時的な目の疲労感のことです。休息や睡眠をとれば自然に回復します。

眼精疲労1,2)

眼精疲労とは、休息や睡眠をとっても目の疲労感がなかなか無くならない状態のことです。目の疲れのほかにも、目のかすみや充血、痛みといった症状を伴うことがあります。また、ひどくなると、肩こり、頭痛、めまい、体のだるさ、吐き気など、目以外の部分にまで影響が及ぶ場合もあります。

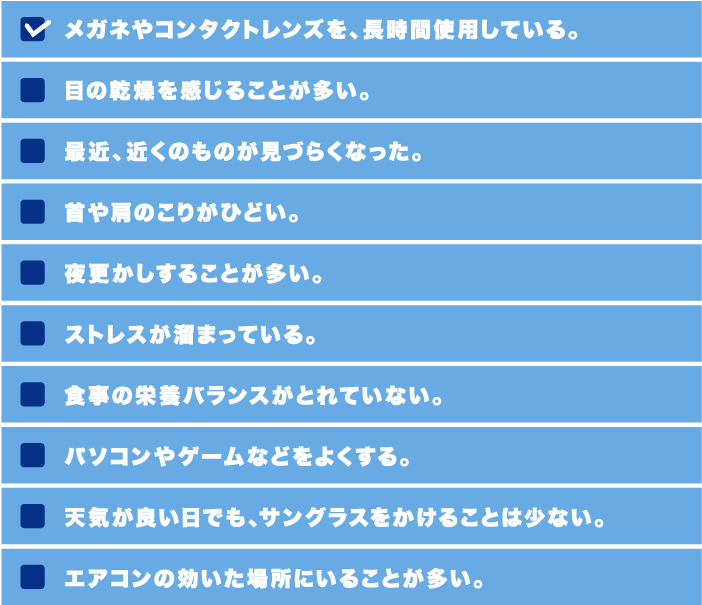

目の疲れ度合いはどれくらい?

セルフチェックしてみよう!

あなたの目がどのくらい疲れているかチェックしてみましょう。

*このセルフチェックは目安としてご活用ください。

当てはまる項目が1~3個の方は疲れ目リスク中、4個以上の方は疲れ目リスク大の可能性があります。当てはまる項目が多かった方は生活習慣を見直してみましょう。また、気になる症状があれば早めに眼科を受診しましょう。

疲れ目の原因とは?1-3)

目の酷使

目を長時間酷使すると、疲れ目になりやすくなります。特に、パソコンの画面など近くのものを見続けると、目のピント調節機能を担っている毛様体筋(もうようたいきん)という筋肉の緊張が高まります。この毛様体筋の緊張状態が続き、毛様体筋の調節に関わっている自立神経機能が乱れることが、目の疲れの一因となっていると考えられています。

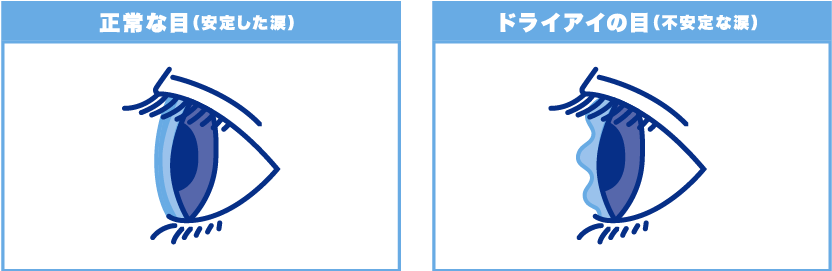

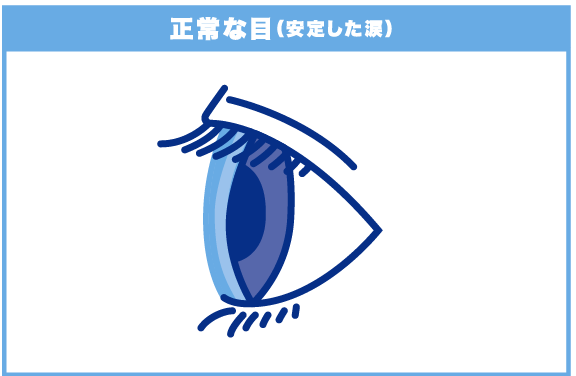

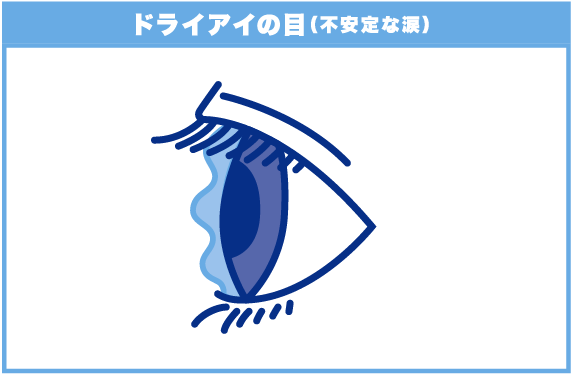

目の乾き・ドライアイ

目が乾燥した状態になったり、ドライアイになったりすると、目に疲れを感じやすくなります。目の表面は通常、涙の層でおおわれていますが、涙の量の減少や、質の低下が起こると、涙の層がでこぼこした状態になってしまいます。涙の層が安定しないと視界がぼやけやすくなり、調節に負担がかかって疲れ目の症状が出るのです。

緑内障

緑内障は、だんだんと視野の中に見えない部分が広がっていく病気です。緑内障の初期段階ではなんとなくものが見えづらくなり、目の疲れを感じることがあります。

不適切な矯正

度数が合っていないメガネやコンタクトレンズを使い続けていると、調節に負担がかかり、目が疲れたと感じやすくなります。

斜視(眼位異常)

斜視のある人は、左右の目から入ってくる情報を脳内でうまく統合することが難しいことがあります。なかでも、間欠性外斜視というタイプの斜視がある人は、斜視の状態を補正しようとして眼球を動かす筋肉に自然と力が入ってしまうため、目の疲れや眼精疲労といった症状が現れることが多いとされています。

老視(老眼)

高齢になると、目の中でレンズの役割をしている水晶体という部分の柔軟性がなくなってくるため、近くのものにピントを合わせることが難しくなります。そのため、無理して近くを見続けると、目が疲れやすくなります。

目が疲れたときの対処法とは?

疲れた目に目薬

目薬を使うことで、疲れ目の症状を緩和できる場合もあります。一般的な疲れ目の場合には、ピント調整機能を改善してくれるビタミン剤入りの目薬を試してみてもよいかもしれません。

疲れ目を放っておくと、眼精疲労にまで発展してしまうことがあります。また、緑内障など治療が必要な病気が原因で疲れ目の症状が出ていることもありますので、気になる症状がある場合は、早めに眼科を受診し、医師から適切なアドバイスをもらってください。

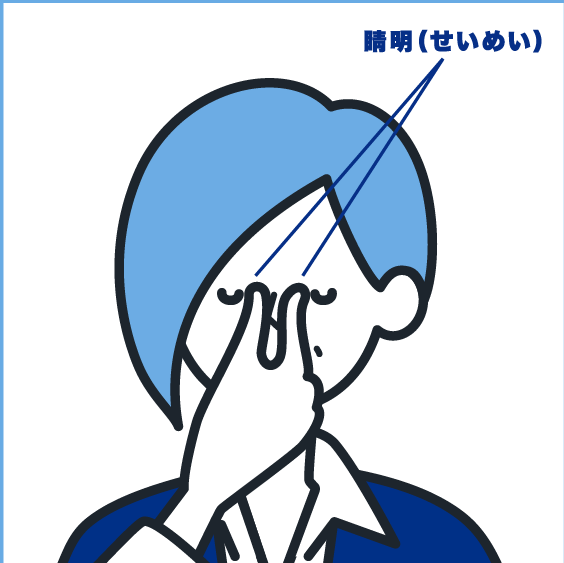

疲れ目に効くツボとは?4)

疲れ目に効くツボ「睛明(せいめい)」

東洋医学では、「睛明」というツボの刺激が、疲れ目に有効とされているようです。

「睛明」は、目頭のやや上、鼻寄りにあるツボです。目を閉じ、親指と人差し指を使って、この部分をつまむように3~5回ほど押してみましょう。

睛明(せいめい):目頭の内側やや上方のくぼんだ部分。

目のまわりの皮膚は薄いので、力を入れすぎてはいけません。目を傷つけたり、皮膚をこすったりしないように気をつけて、心地良いと感じる程度の圧で押すようにしてください。

目の疲れに良い栄養素 アントシアニン

アントシアニンは、ブルーベリーやビルベリーに多く含まれている栄養素です。抗酸化作用が強く、目の疲れを改善する効果があることが報告されています5)。

ブルーベリーの旬は6~8月です。実がふっくらとして張りがあり、実の表面に白い粉(ブルーム)が均一についたものが良品と言われています。生のブルーベリーが手に入らないときは、冷凍品やジャム、ソースからもアントシアニンを摂取できます。

また、ビルベリーには、ブルーベリーの2~5倍のアントシアニンが含まれており、健康食品として薬局やスーパーで売られています。

どんな食材もそうですが、積極的に食べても急に症状が良くなることはありません。食べ過ぎには注意し、バランスの取れた食事をとるようにしましょう。

目に良い習慣・悪い習慣

疲れ目を予防するには、日頃から目が疲れないような習慣をつけることが大切です。下に挙げた「良い習慣」を身につけ、「悪い習慣」をやめるよう、意識してみてください。

目に良い習慣7)

目を定期的に休ませる習慣をつけましょう。パソコンを使って1時間作業したら、10~15分程度の休憩をとるようにしてください。遠くの景色をぼんやり眺めたりするのも効果的です。遠くを見ると調節負荷が軽減されます。

また、スマートフォンやパソコンの画面を見るときは、目との間に30cmくらいの距離をとるよう心がけましょう。近いところにある物を見続けることは、目にとって大きな負担になります。

目に悪い習慣1,6)

スマートフォンやパソコンの画面を長時間見続けることが習慣化してしまうと良くありません。電子機器の画面を見ているときは、まばたきが減って目が乾燥し、目が疲れやすくなってしまうため、意識的にまばたきをすることが大切です。また、度が合っていないメガネやコンタクトレンズを日常的に使っていると目が疲れやすくなりますので、定期的に検査をして目に合ったものを使用してください。

パソコンを使った作業を行うときに、窓から入る光がモニターに映り込むと目に負担がかかります。ブラインドやカーテンを閉めて、光が映り込まないよう調整しましょう。

まとめ

疲れ目を放っておくと、目だけではなく体のさまざまな部位に不調が現れることもあります。意識してまばたきをする、休憩時間を設けて遠くの景色を見るなど、目に良い習慣を心掛け、日頃から目の疲れを溜めないようにしましょう。

参考文献・サイト

- 医療情報科学研究所編、病気がみえる vol.12 眼科、株式会社メディックメディア、2019年

- 公益財団法人 日本眼科学会

https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=26 - 中澤満他、標準眼科学第14版、医学書院、2018年

- 兵頭明、ビジュアル版 東洋医学 経絡・ツボの教科書、新星出版社、2020年

- Kawabata F, et al. Biomed Res. 32(6): 387-93, 2011.

- 令和元年7月12日付け基発0712第3号 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて 厚生労働省労働基準局編

https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf