このたびの令和6年能登半島地震により亡くなられた方々へ哀悼の意を表し、ご遺族の方々に心よりお悔やみ申し上げるとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復旧をお祈りいたします。

※日本コンタクトレンズ協会の震災支援に関する発表はこちら

どんなコンタクトレンズをお探しですか?

- 機能別

- お悩み

1日使い捨てコンタクトレンズ

-

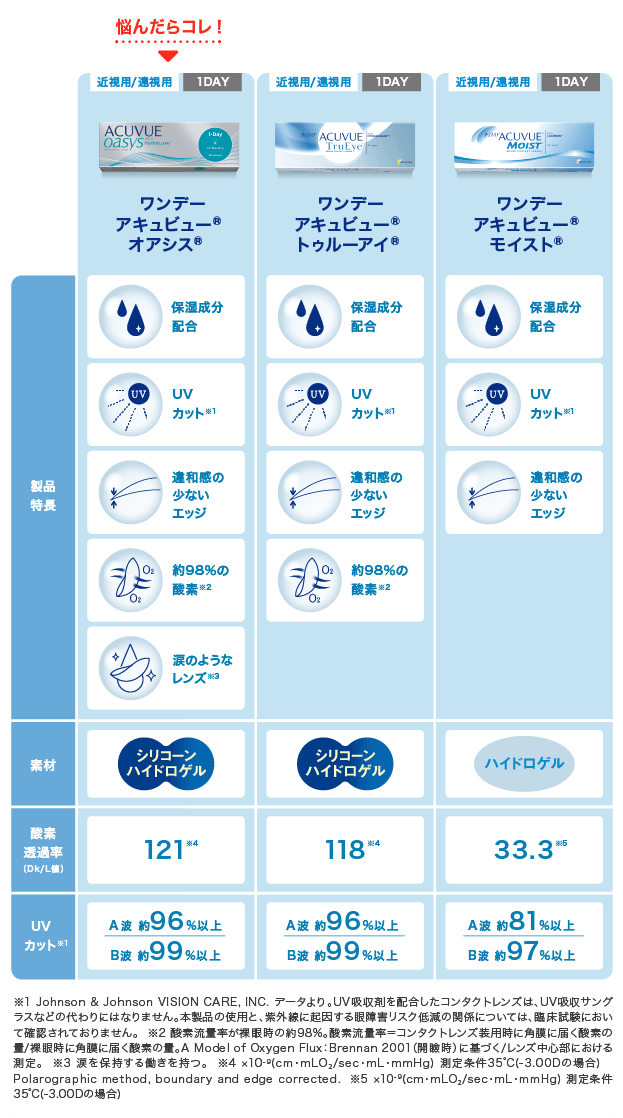

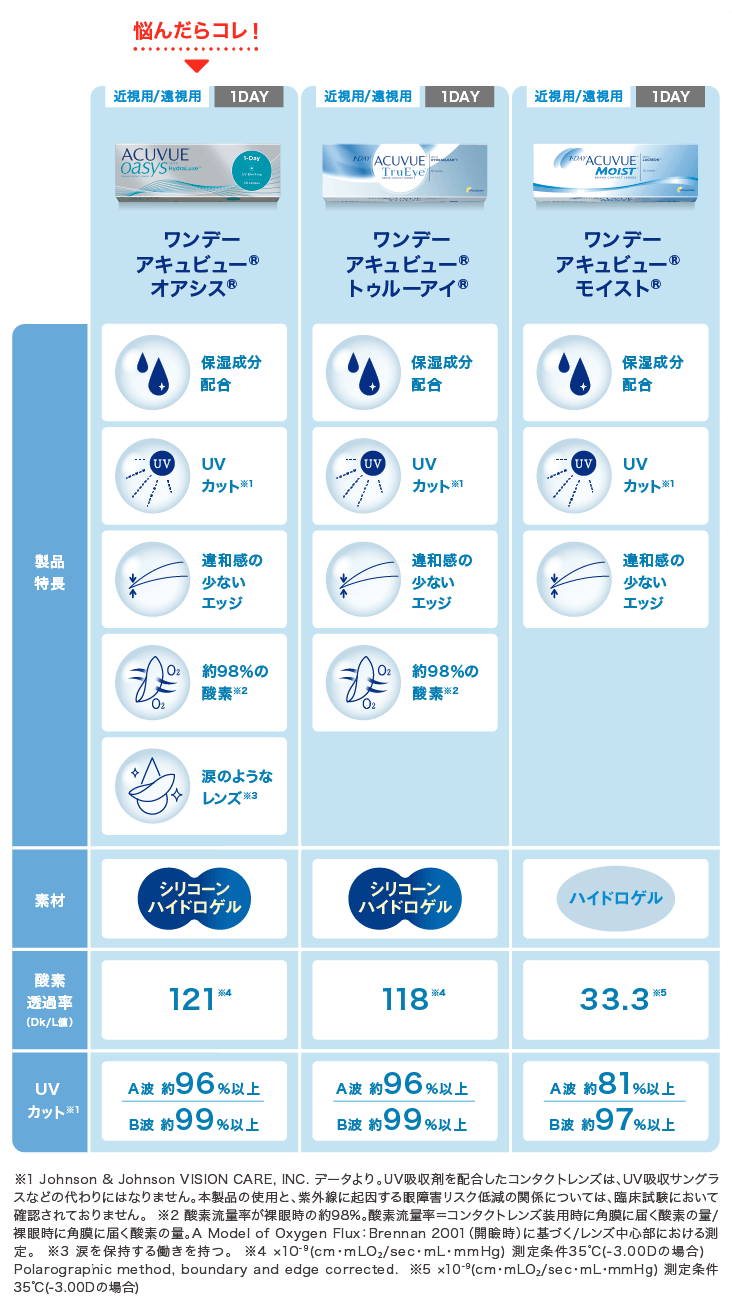

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

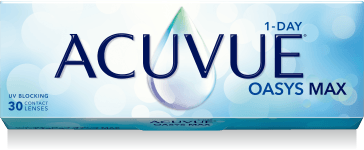

アキュビュー® オアシス® MAXアキュビュー® 史上、最高の

快適性とうるおいを追求。 -

遠近両用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス® MAX

遠近両用コンタクトレンズ近くも、遠くも、薄暗くても。「MAX」の視界でクリアに。

-

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス®摩擦ゼロ※1のなめらかさが持続。

1日中スマホやパソコンを使っても

乾燥感のない快適な視界へ。 -

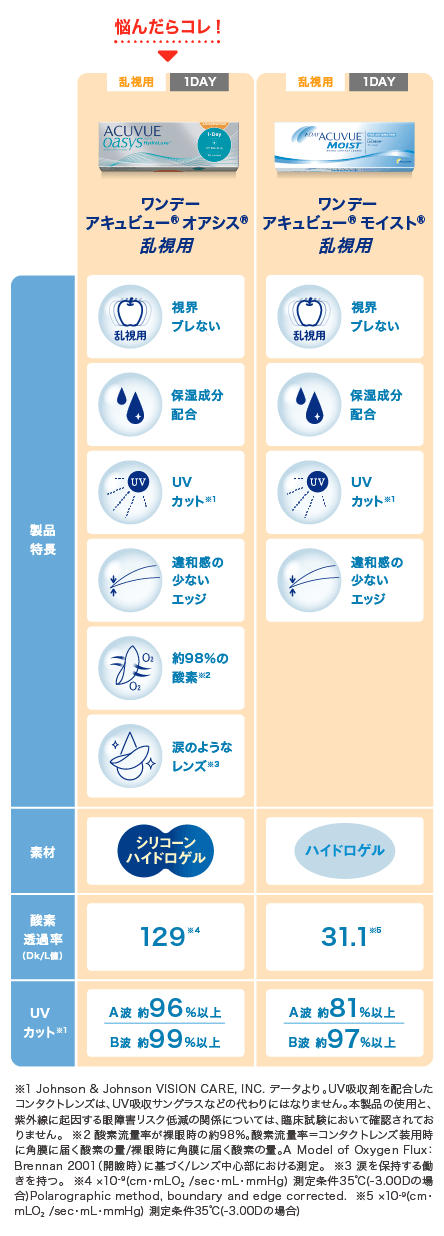

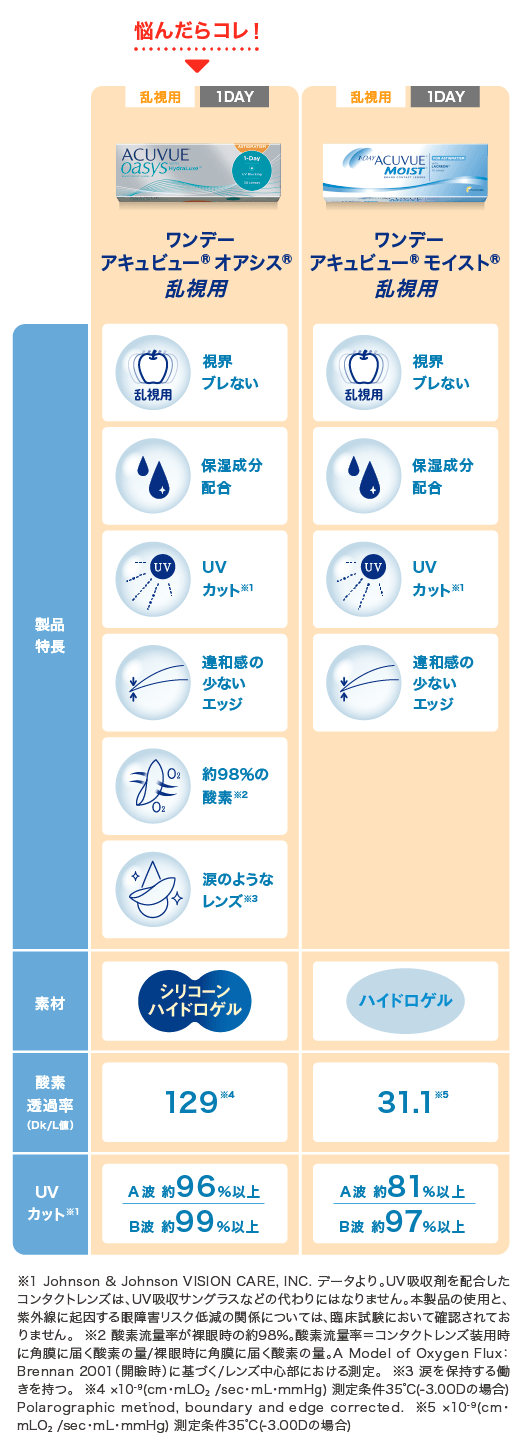

乱視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス®

乱視用摩擦ゼロ※1が持続。

レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

クリアな視界続く。 -

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® トゥルーアイ®長期間・長時間装用しても

目に負担をかけず

ずっと健やかな目のままで -

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®つけた瞬間すぐなじみ

うるおいをキープ

やさしく軽いつけ心地 -

乱視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®

乱視用レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

快適なつけ心地 -

遠近両用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®

マルチフォーカル近くも遠くも自然に見やすい

これからも自分らしく -

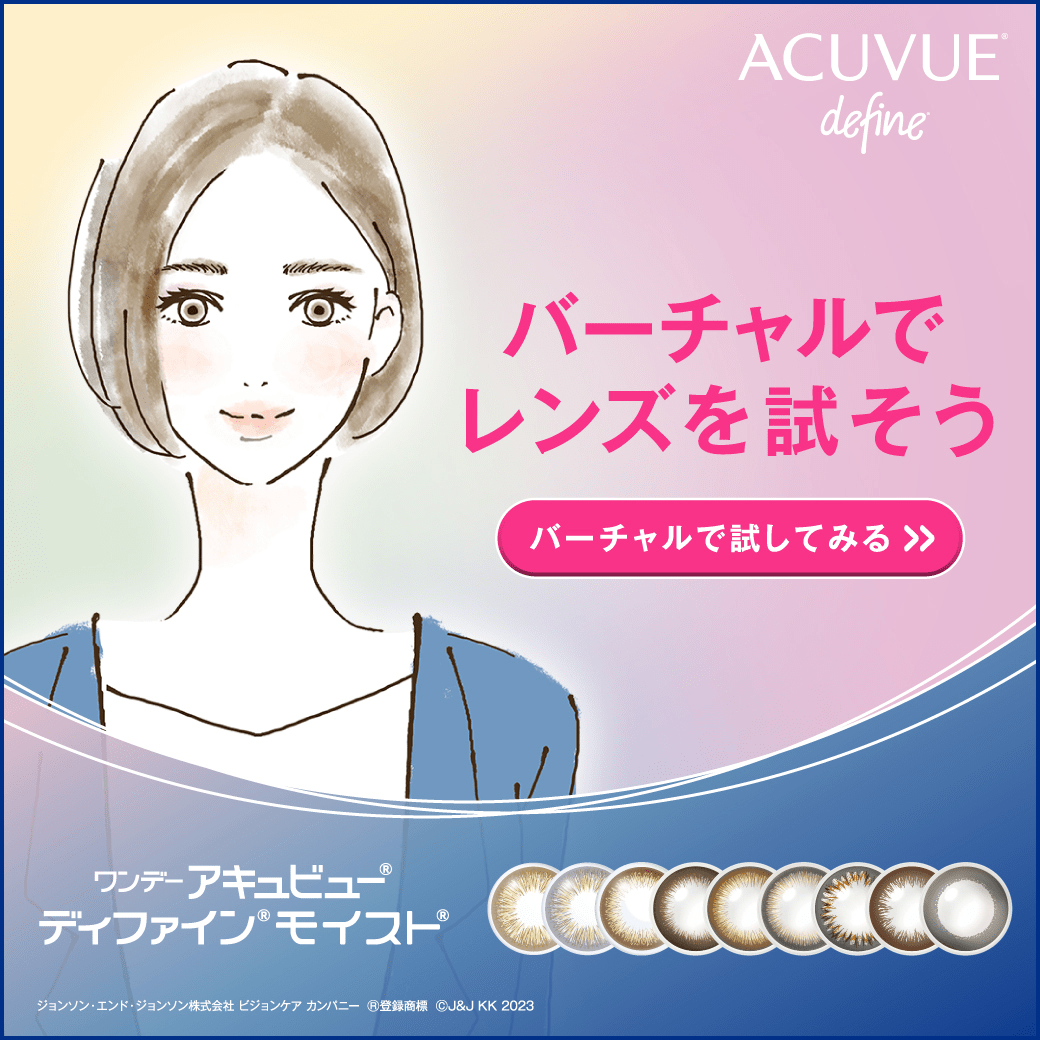

カラコン1DAY

ワンデー アキュビュー®

ディファイン® モイスト®1日中続く、快適なつけ心地。

瞳本来の美しさを活かして、

あなたらしく美しい瞳へ。

2週間交換コンタクトレンズ

-

近視用/遠視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

トランジションズ

スマート調光®世界初※2、目に入る光の量を

自動で調節。ハッキリ、色鮮やか、

疲れ知らずな目へ。 -

近視用/遠視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

摩擦ゼロ※1のなめらかさが

1日中持続。14日目も

疲れ知らずな目へ。 -

乱視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

乱視用摩擦ゼロ※1が持続。

レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

14日目も疲れ知らずな目へ。 -

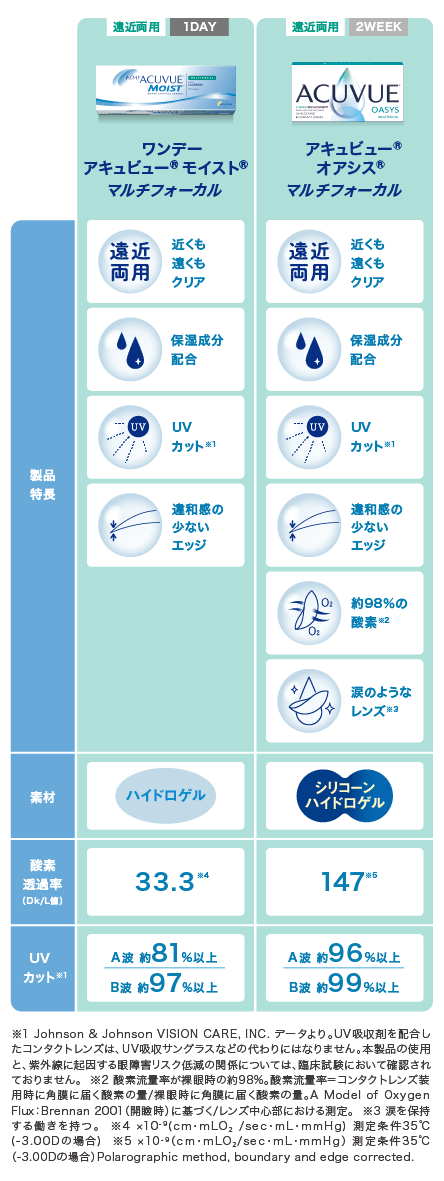

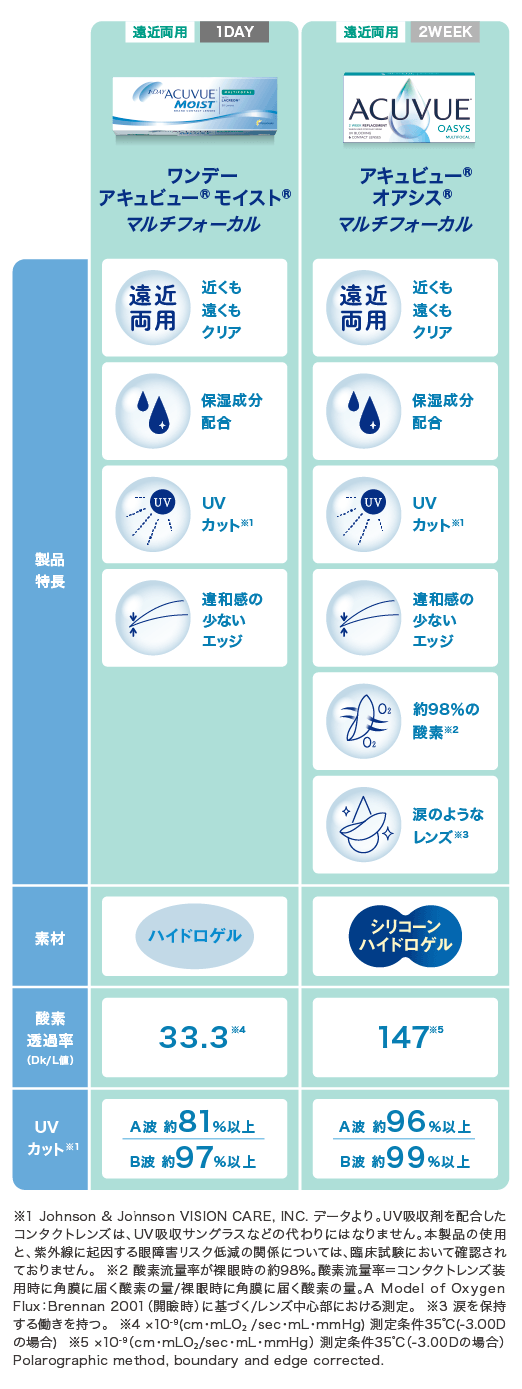

遠近両用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

マルチフォーカル遠くの文字から手元まで

クリアな視界へ -

近視用/遠視用2WEEK

2ウィーク アキュビュー®

14日目も

やさしいつけ心地が続く

1日使い捨てコンタクトレンズ

-

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス® MAXアキュビュー® 史上、最高の

快適性とうるおいを追求。 -

遠近両用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス® MAX

遠近両用コンタクトレンズ近くも、遠くも、うすくらくても。「MAX」の視界でクリアに。

-

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス®摩擦ゼロ※1のなめらかさが持続。

1日中スマホやパソコンを使っても

乾燥感のない快適な視界へ。 -

乱視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス®

乱視用摩擦ゼロ※1が持続。

レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

クリアな視界続く。 -

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® トゥルーアイ®長期間・長時間装用しても

目に負担をかけず

ずっと健やかな目のままで -

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®つけた瞬間すぐなじみ

うるおいをキープ

やさしく軽いつけ心地 -

乱視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®

乱視用レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

快適なつけ心地 -

遠近両用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®

マルチフォーカル近くも遠くも自然に見やすい

これからも自分らしく -

カラコン1DAY

ワンデー アキュビュー®

ディファイン® モイスト®1日中続く、快適なつけ心地。

瞳本来の美しさを活かして、

あなたらしく美しい瞳へ。

2週間交換コンタクトレンズ

-

近視用/遠視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

トランジションズ

スマート調光®世界初※2、目に入る光の量を

自動で調節。ハッキリ、色鮮やか、

疲れ知らずな目へ。 -

近視用/遠視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

摩擦ゼロ※1のなめらかさが

1日中持続。14日目も

疲れ知らずな目へ。 -

乱視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

乱視用摩擦ゼロ※1が持続。

レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

14日目も疲れ知らずな目へ。 -

遠近両用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

マルチフォーカル遠くの文字から手元まで

クリアな視界へ -

近視用/遠視用2WEEK

2ウィーク アキュビュー®

14日目も

やさしいつけ心地が続く

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス® MAX

アキュビュー® 史上、最高の

快適性とうるおいを追求。

主な製品特徴

保湿成分

保湿成分

配合

約98%の

約98%の

酸素※2

UVカット※3

UVカット※3

違和感の少ない

違和感の少ない

エッジ

涙を

涙を

安定させる

光のノイズを

光のノイズを

カット

-

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス®摩擦ゼロ※4のなめらかさが持続。

1日中スマホやパソコンを使っても乾燥感のない

快適な視界へ。 -

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®つけた瞬間すぐなじみ

うるおいをキープ

やさしく軽いつけ心地 -

近視用/遠視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

摩擦ゼロ※4のなめらかさが

1日中持続。14日目も

疲れ知らずな目へ。 -

近視用/遠視用2WEEK

2ウィーク アキュビュー®

14日目も

やさしいつけ心地が続く

アキュビュー® 製品一覧

乱視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス®

乱視用

摩擦ゼロ※4が持続。レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

クリアな視界続く。

主な製品特徴

視界

視界

ブレない

涙のような

涙のような

レンズ※1

保湿成分

保湿成分

配合

約98%の

約98%の

酸素※2

UVカット※3

UVカット※3

違和感の少ない

違和感の少ない

エッジ

-

乱視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®

乱視用レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

快適なつけ心地 -

乱視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

乱視用摩擦ゼロ※4が持続。

レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

14日目も疲れ知らずな目へ。

アキュビュー® 製品一覧

遠近両用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス® MAX

遠近両用コンタクトレンズ

近くも、遠くも、薄暗くても。「MAX」の視界でクリアに。

主な製品特徴

近くも

近くも

遠くもクリア

保湿成分

保湿成分

配合

約98%の

約98%の

酸素※2

UVカット※3

UVカット※3

違和感の少ない

違和感の少ない

エッジ

涙を

涙を

安定させる

光のノイズを

光のノイズを

カット

-

遠近両用1DAY

アキュビュー® オアシス®

マルチフォーカル遠くの文字から手元まで

クリアな視界へ -

遠近両用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®

マルチフォーカル近くも遠くも自然に見やすい

これからも自分らしく

アキュビュー® 製品一覧

-

カラコン1DAY

ワンデー アキュビュー®

ディファイン® モイスト®1日中続く、快適なつけ心地。

瞳本来の美しさを活かして、

あなたらしく美しい瞳へ。

アキュビュー® 製品一覧

近視用/遠視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

トランジションズ スマート調光®

世界初※4、目に入る光の量を自動で調節。

ハッキリ、色鮮やか、疲れ知らずな目へ。

主な製品特徴

調光機能

調光機能

涙のような

涙のような

レンズ※1

保湿成分

保湿成分

配合

約98%の

約98%の

酸素※2

UVカット※3

UVカット※3

違和感の少ない

違和感の少ない

エッジ

アキュビュー® 製品一覧

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス® MAX

アキュビュー® 史上、最高の

快適性とうるおいを追求。

主な製品特徴

保湿成分

保湿成分

配合

約98%の

約98%の

酸素※2

UVカット※3

UVカット※3

違和感の少ない

違和感の少ない

エッジ

涙を

涙を

安定させる

光のノイズを

光のノイズを

カット

-

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス®摩擦ゼロ※4のなめらかさが持続。

1日中スマホやパソコンを使っても乾燥感のない

快適な視界へ。 -

近視用/遠視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

摩擦ゼロ※4のなめらかさが

1日中持続。14日目も

疲れ知らずな目へ。

アキュビュー® 製品一覧

乱視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス®

乱視用

摩擦ゼロ※4が持続。レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

クリアな視界続く。

主な製品特徴

視界

視界

ブレない

涙のような

涙のような

レンズ※1

保湿成分

保湿成分

配合

約98%の

約98%の

酸素※2

UVカット※3

UVカット※3

違和感の少ない

違和感の少ない

エッジ

-

乱視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®

乱視用レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

快適なつけ心地 -

乱視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

乱視用摩擦ゼロ※4が持続。

レンズが瞳の動きにシンクロ。

どんなシーンだってブレない。

14日目も疲れ知らずな目へ。

アキュビュー® 製品一覧

遠近両用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス® MAX

遠近両用コンタクトレンズ

近くも、遠くも、薄暗くても。「MAX」の視界でクリアに。

主な製品特徴

近くも

近くも

遠くもクリア

保湿成分

保湿成分

配合

約98%の

約98%の

酸素※2

UVカット※3

UVカット※3

違和感の少ない

違和感の少ない

エッジ

涙を

涙を

安定させる

光のノイズを

光のノイズを

カット

-

遠近両用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

マルチフォーカル遠くの文字から手元までクリアな視界へ

-

遠近両用1DAY

ワンデー

アキュビュー® モイスト®

マルチフォーカル近くも遠くも自然に見やすい

これからも自分らしく

アキュビュー® 製品一覧

近視用/遠視用1DAY

ワンデー

アキュビュー® オアシス®

摩擦ゼロ※4のなめらかさが持続。

1日中スマホやパソコンを使っても乾燥感のない

快適な視界へ。

主な製品特徴

涙のような

涙のような

レンズ※1

保湿成分

保湿成分

配合

約98%の

約98%の

酸素※2

UVカット※3

UVカット※3

違和感の少ない

違和感の少ない

エッジ

-

近視用/遠視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

摩擦ゼロ※4のなめらかさが

1日中持続。14日目も

疲れ知らずな目へ。

アキュビュー® 製品一覧

-

カラコン1DAY

ワンデー アキュビュー®

ディファイン® モイスト®1日中続く、快適なつけ心地。

瞳本来の美しさを活かして、

あなたらしく美しい瞳へ。

アキュビュー® 製品一覧

近視用/遠視用2WEEK

アキュビュー® オアシス®

トランジションズ スマート調光®

世界初※4、目に入る光の量を自動で調節。

ハッキリ、色鮮やか、疲れ知らずな目へ。

主な製品特徴

調光機能

調光機能

涙のような

涙のような

レンズ※1

保湿成分

保湿成分

配合

約98%の

約98%の

酸素※2

UVカット※3

UVカット※3

違和感の少ない

違和感の少ない

エッジ

アキュビュー® 製品一覧

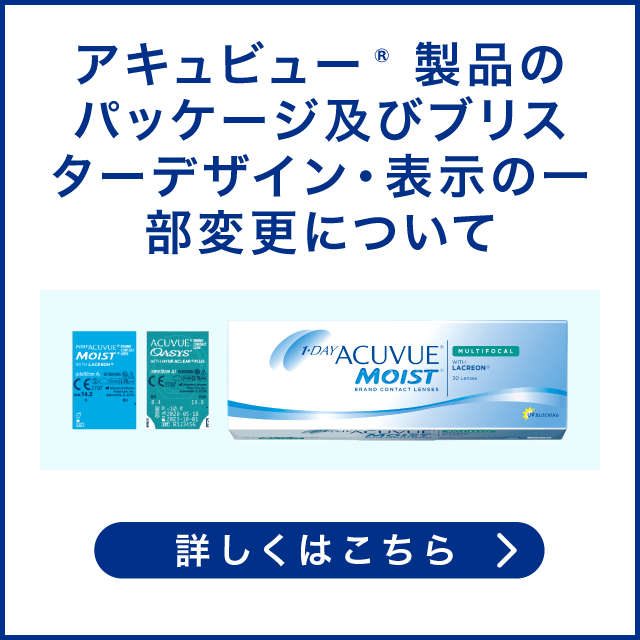

お知らせ

装用感、見え方には個人差があります。

- 裸眼と同程度の摩擦係数。

- Johnson & Johnson , Inc. は光を調節する本タイプのコンタクトレンズを世界で初めて上市しました。

装用感には個人差があります。

- 涙を保持する働きを持つ。

- 酸素流量率が裸眼時の約98%。酸素流量率=コンタクトレンズ装用時に角膜に届く酸素の量/裸眼時に角膜に届く酸素の量。A Model of Oxygen Flux:Brennan 2001(開瞼時)に基づく/レンズ中心部における測定。

- Johnson & Johnson VISION CARE, INC. データより。UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。

本製品の使用と、紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係については、臨床試験において確認されておりません。 - 裸眼と同程度の摩擦係数。

装用感、見え方には個人差があります。

- 涙を保持する働きを持つ。

- 酸素流量率が裸眼時の約98%。酸素流量率=コンタクトレンズ装用時に角膜に届く酸素の量/裸眼時に角膜に届く酸素の量。A Model of Oxygen Flux:Brennan 2001(開瞼時)に基づく/レンズ中心部における測定。

- Johnson & Johnson VISION CARE, INC. データより。UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。

本製品の使用と、紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係については、臨床試験において確認されておりません。 - 裸眼と同程度の摩擦係数。

装用感、見え方には個人差があります。

- 涙を保持する働きを持つ。

- 酸素流量率が裸眼時の約98%。酸素流量率=コンタクトレンズ装用時に角膜に届く酸素の量/裸眼時に角膜に届く酸素の量。A Model of Oxygen Flux:Brennan 2001(開瞼時)に基づく/レンズ中心部における測定。

- Johnson & Johnson VISION CARE, INC. データより。UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。

本製品の使用と、紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係については、臨床試験において確認されておりません。

装用感には個人差があります。

装用感、見え方には個人差があります。

- 涙を保持する働きを持つ。

- 酸素流量率が裸眼時の約98%。酸素流量率=コンタクトレンズ装用時に角膜に届く酸素の量/裸眼時に角膜に届く酸素の量。A Model of Oxygen Flux:Brennan 2001(開瞼時)に基づく/レンズ中心部における測定。

- Johnson & Johnson VISION CARE, INC. データより。UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。

本製品の使用と、紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係については、臨床試験において確認されておりません。 - Johnson & Johnson, Inc. は光を調節する本タイプのコンタクトレンズを世界で初めて上市しました。

装用感には個人差があります。

- 涙を保持する働きを持つ。

- 酸素流量率が裸眼時の約98%。酸素流量率=コンタクトレンズ装用時に角膜に届く酸素の量/裸眼時に角膜に届く酸素の量。A Model of Oxygen Flux:Brennan 2001(開瞼時)に基づく/レンズ中心部における測定。

- Johnson & Johnson VISION CARE, INC. データより。UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。

本製品の使用と、紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係については、臨床試験において確認されておりません。 - 裸眼と同程度の摩擦係数。